{{ item.time }}

司法权威不容挑战,诚信原则不可逾越。在执行程序中,任何试图通过隐瞒真相、虚假陈述来误导法院的行为,都将受到法律的严肃制裁。以下这起案例,再次为所有诉讼参与人敲响了警钟——在法庭面前,唯有诚实,才是正道。

基本案情

2024年7月,申请人彭某因买卖合同纠纷将被执行人王某诉至山丹县人民法院,要求其支付拖欠的饲料款3.8万元。法院判决支持彭某的诉讼请求。判决生效后,王某未主动履行,彭某遂向法院申请强制执行。

同年10月,双方在法官主持下达成执行和解协议,约定王某在支付部分款项后,剩余货款分期支付。因王某经济困难,其兄在王某不知情的情况下,于2025年3月自愿通过微信向彭某支付1.5万元用于清偿债务。

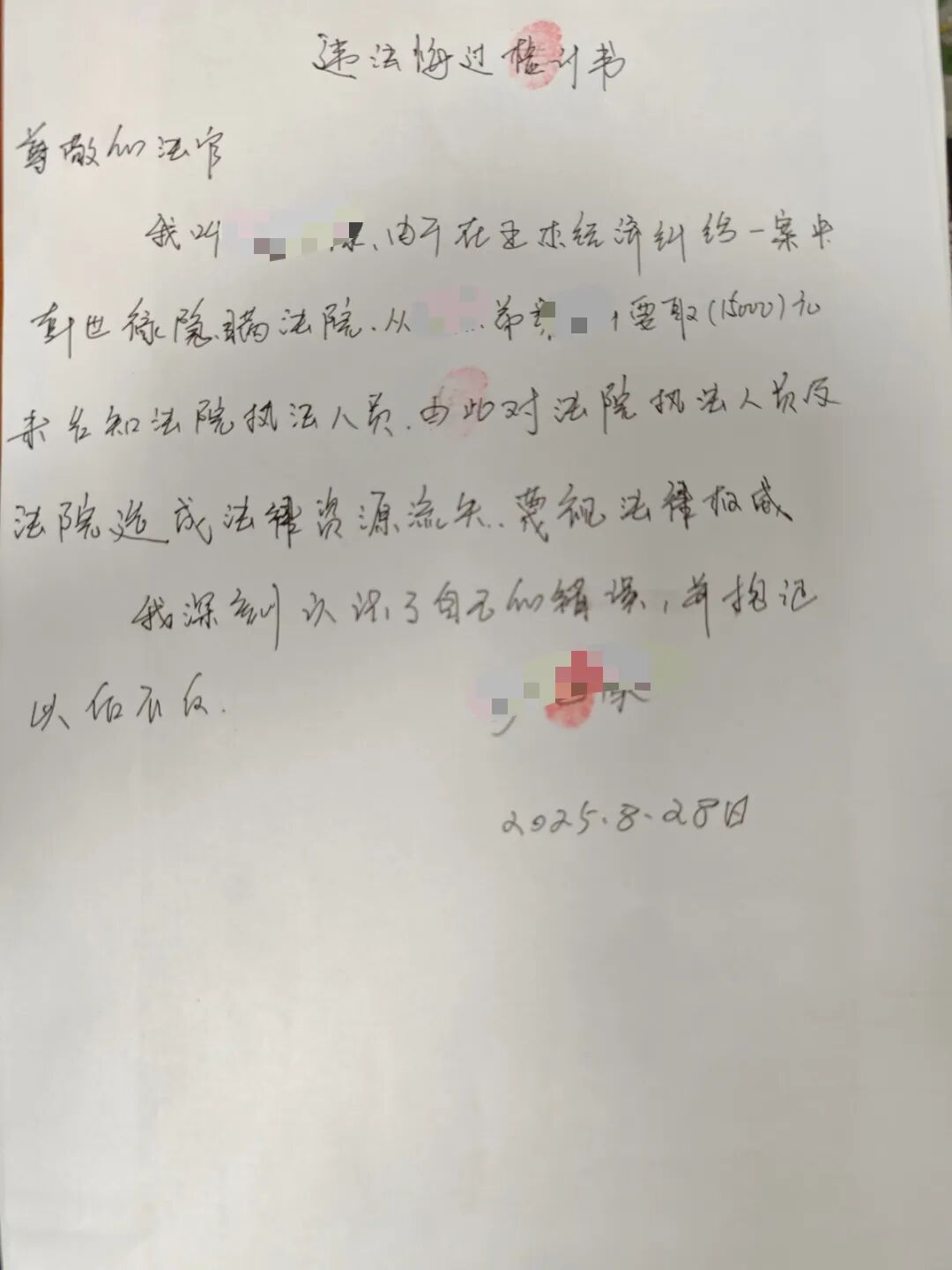

事后,王某的哥哥与彭某均未将代付情况告知法院。彭某仍以“王某未按和解协议履行”为由,多次向法院申请继续执行。2025年8月,法院传唤王某到案,彭某依然隐瞒已收代付款项的事实,坚持主张王某未履行义务。直至王某的哥哥向法院说明实情,彭某才承认收到该笔款项。

彭某在明知案款已由案外人部分代偿的情况下,故意向法院作虚假陈述,导致法院继续推进执行程序,不仅滥用诉讼权利,也严重妨碍司法秩序,因此受到了相应的惩戒。

法律分析

依据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第六十三条:“当事人故意作虚假陈述妨碍人民法院审理的,人民法院可依法予以罚款、拘留;构成犯罪的,依法追究刑事责任。”彭某的行为已构成虚假陈述,严重违背民事诉讼诚信原则。《中华人民共和国民事诉讼法》第十三条规定:“民事诉讼应当遵循诚信原则。当事人有权在法律规定的范围内处分自己的民事权利和诉讼权利。”彭某的行为主观恶意明显,造成司法资源浪费,并损害了被执行人王某的合法权益,依法应予惩戒。

典型意义

本案的典型意义在于警示所有诉讼参与人:司法程序容不得“小聪明”,诚实信用是不可触碰的底线。当事人在诉讼和执行中应当如实陈述事实、提交证据,不得隐瞒、虚构事实以谋取不当利益。即使案款通过私下方式清偿,也应及时向法院报告,避免因信息不对称导致错误执行,让恶意诉讼、虚假陈述等干扰司法秩序的行为有可乘之机。

司法是维护公平正义的最后一道防线,每一份虚假陈述都是对防线的破坏。法院将始终以严厉态度打击虚假陈述,让“说谎者”付出代价,让诚信者得到保护。

山丹县住建局组织收看2025年全国住建系统“质量月”启动仪式

发布时间:2025/09/17山丹县财政局:积极开展“四类”违法违规专项整治,推动政府采购高质量发展

发布时间:2025/09/12文章搜索